在此首先表示土豆仁對奶爸奶媽的敬意!

「媽媽」是土豆仁的大宗客源(雖然現在重視性平,奶爸比例還是少之又少)

大家的意見一致:顧小孩比養寵物難得多,需要24小時待命

小小孩主要在於作息跟大人不一樣,會有睡眠剝奪,還要抱上抱下

大小孩主要在於各種「需要」與「意外」,要十項全能,聰明的小孩教育困難!

這些問題,都會造成媽媽的身心遭受很大壓力

媽媽們來到土豆仁常見的問題如下:

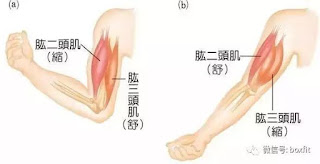

1. 媽媽手/腕隧道症候群:小孩週歲前,特別是三個月前頸椎還沒硬,長期攜抱,拇指過度緊張,肌肉疲勞肌腱發炎造成。瓶餵母乳的媽媽也常見因擠奶工作繁重,導致媽媽手。常見合併手麻等神經壓迫症狀。較少數還有「網球肘」...多半跟清潔打掃工作有關。

2. 肩頸酸痛:餵母乳者是高危險群(親餵跟瓶餵都會)。跟小孩一起睡,要哄小孩/環繞小孩。導致奇怪睡姿者,也常見。小孩會走路前,使用背巾者/推嬰兒車者,都常見。常抱上抱下哄小孩者,可能會持續到小孩上幼稚園。常見肌筋膜炎/韌帶發炎/滑囊炎/肩夾擠症候群。有駝背/頭部前傾者,常合併上交叉症候群,頸因性頭痛與手麻。

3. 腰痛/背痛:懷孕後期/坐月子的產婦是大宗(㊣開始背重物)。抱/背小孩而不推車者常見因小孩年紀越大(越重),腰痛比例就越多。彎腰/蹲地上整理地板/嬰兒床者也常見。常見肌肉拉傷/韌帶發炎,少數有脊椎滑脫(產婦)。

4. 頸因性頭痛:合併以上的問題,或單純因為壓力大而肌肉緊張造成,頭部/後腦杓/頸椎肌肉過緊進而壓迫神經,症狀常被認為是偏頭痛。

土豆仁建議:

1.任何工作安排都以越輕鬆越好為原則:如用搖籃不抱比手抱好,側躺著抱比坐著抱好,坐著抱比站著抱好,站著後仰抱比低頭抱好...

2.善用各種輔具:減少出力:如束腹帶,手腕護套,餵奶枕,人體工學背巾,挑高推車,尿布台...

3.注重良好姿勢:原則是儘量脊椎直立跟手腕不彎。 低頭,彎腰駝背,歪一邊躺/站,手工作時手腕往後或往前折,都要避免。

延伸閱讀:(手腕折到怎麼辦)-- 手腕復位運動

4.要有排班分擔的喘息時間:任何勞動或運動,都需要休息時間,才能修復組織,避免過度疲勞帶來的組織損傷。缺乏家人/朋友支持的媽媽,是高危險群。

5.先準備好鍛鍊體魄:重量訓練:建議是孕前就要開始準備鍛鍊身體,提供帶小孩勞動的良好本錢。尤其本身之前早已有筋骨問題者,產後通常都會放大問題,務必提前解決。

孕期則須視個人狀況安排運動,請先洽詢您的主治醫師。

產後的訓練,須找幫手安排喘息時間,否則零碎時間只能做較單純的運動。

土豆仁對媽媽常教的運動:

1.脊椎局部調整運動:媽媽常見因負重或彎腰駝背而歪斜失衡。須依個別狀況設計運動,來調整脊椎至平衡的狀態。土豆仁通常並不做單純的核心肌力訓練。

2.上肢神經鬆弛/地基穩定運動:媽媽常見肩頸/上肢/手腕過度使用緊繃,導致神經壓迫手麻,也須依個別狀況設計伸展運動。另一方面則針對肩頸/肩胛骨部位做上肢地基的加強訓練。

3.手腕穩定度訓練:之前土豆仁做過很多手腕專題,可見以下連結:

人類的天生弱點 ---手腕/腳踝

手腕的健康必須,穩定度訓練,兼論核心肌群

健康小訣竅:不要用手腕發力!

健康小運動:手肘肌群伸展

健康小運動:前臂筋膜伸展與自我檢查

健康小運動:正中神經(肌群)伸展

孕期則須視個人狀況安排運動,請先洽詢您的主治醫師。

產後的訓練,須找幫手安排喘息時間,否則零碎時間只能做較單純的運動。

土豆仁對媽媽常教的運動:

1.脊椎局部調整運動:媽媽常見因負重或彎腰駝背而歪斜失衡。須依個別狀況設計運動,來調整脊椎至平衡的狀態。土豆仁通常並不做單純的核心肌力訓練。

2.上肢神經鬆弛/地基穩定運動:媽媽常見肩頸/上肢/手腕過度使用緊繃,導致神經壓迫手麻,也須依個別狀況設計伸展運動。另一方面則針對肩頸/肩胛骨部位做上肢地基的加強訓練。

3.手腕穩定度訓練:之前土豆仁做過很多手腕專題,可見以下連結:

人類的天生弱點 ---手腕/腳踝

手腕的健康必須,穩定度訓練,兼論核心肌群

健康小訣竅:不要用手腕發力!

健康小運動:手肘肌群伸展

健康小運動:前臂筋膜伸展與自我檢查

健康小運動:正中神經(肌群)伸展